運慶展 2025 - 晩年の傑作群と、唯識思想の仮想空間

奈良の興福寺は、藤原氏の氏寺として、平城京への遷都(710年)以来の長い歴史がある。創建以来、たびたび災害や戦火を被ったが、その度に再建を繰り返してきた。しかし、1181年の平家による南都焼討によって殆の伽藍を焼失し、出直し的再建が始まった。興福寺境内の西端の高台にある北円堂は、721年に藤原不比等の慰霊のために建立された。僧侶の修業の場というよりは、興福寺の象徴的な意味合いが強いのだろう。このため、1210年頃に再建された北円堂は、創建当時の八角円堂の様式を継承した。内部に安置する仏像については、興福寺を拠点に活動していた運慶の工房が新たに制作することになるが、どの様なコンセプトで造仏することになったのだろうか。

■北円堂再建時の歴史的背景

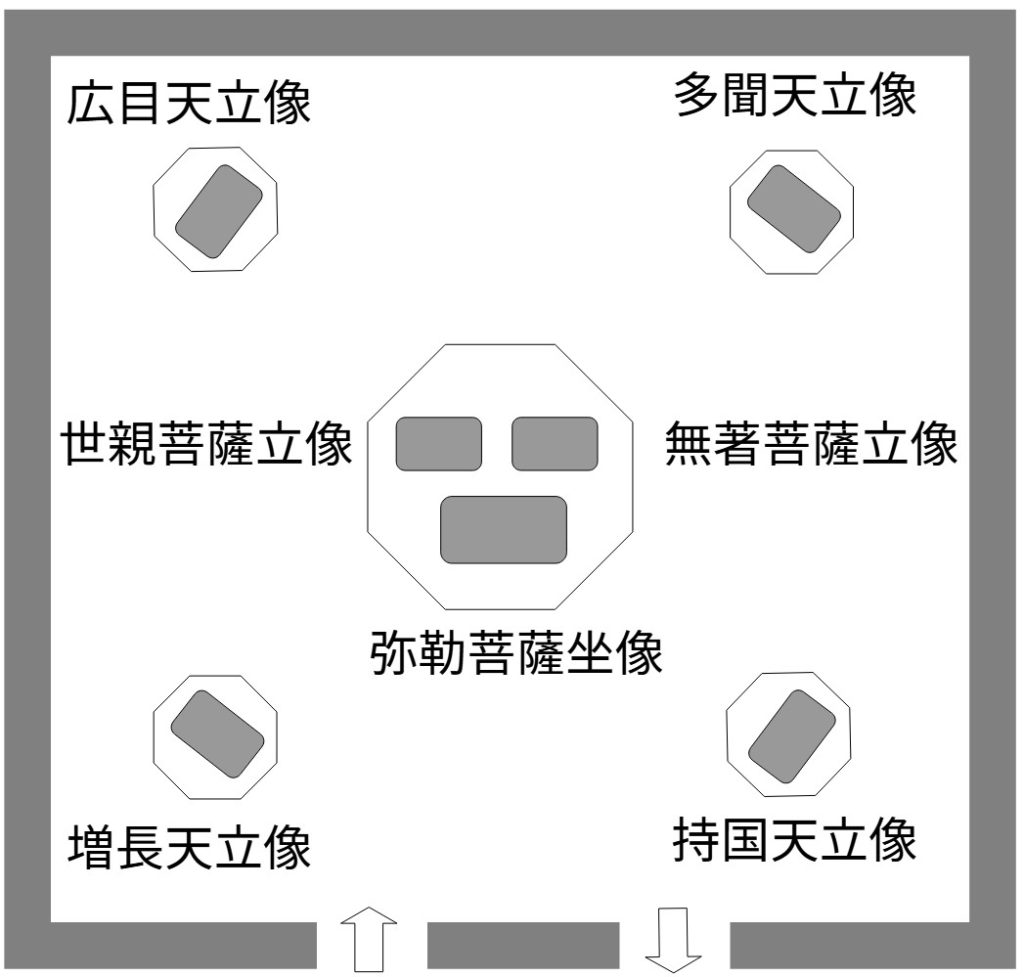

この時代の仏教界は、法然による専修念仏が急速に広まり、これが修行や戒律を重視する旧仏教界に危機感を与えた。興福寺を本山とする法相宗の僧良慶は、学問と修行を重ねて"唯識思想(全ては心が作り出す)"に辿り着く。この唯識思想の開祖は、5世紀にインドで実在したは無著、世親兄弟であり、弥勒菩薩の説法を聴き伝えたと言われている。このため、北円堂の中央の須弥壇には、弥勒菩薩坐像、無著と世親菩薩立像の3体が並ぶことになった。良慶は施主の立場でこのプロジェクトの勧進を行い、運慶を棟梁とする慶派の仏師達が造仏を進め、現在の北円堂の景色を創り出した。

■今回の特別展の目的は?

2025年秋に東京国立博物館で、特別展"運慶 祈りの空間―興福寺北円堂"が開催された。これは2024年に弥勒菩薩坐像などを修理し、その完成を機に、東京で出前開帳するものだ。この特別展は、再建当時の北円堂を概念的にも物理的にも再現する試みである。展示されたのは、弥勒菩薩坐像、無著と世親菩薩立像、そしてこれらを守護する四天王像であるが、これについては検証が行われた。現在、北円堂に安置されている四天王像は、平安時代初期の木心乾漆像で国宝にもなっている秀作である。興福寺のような大寺では、災難が起きると同じ機能を持つ仏像が配置転換になることがある(現代のサラリーマンと同じか)。現在、中金堂にある国宝の木造四天王立像は、挙動がダイナミックで、材質の種類や、顔の表情や衣装の意匠が鎌倉再興期を特徴づける像であり、運慶の工房によるものと考えられている。そこで、今回の展示では、運慶の工房で作られた弥勒菩薩坐像、無著菩薩立像、世親菩薩立像、そしてこの4体の木造四天王立像を一堂に集め、現在の興福寺でも見ることが出来ない展示を実現した。北円堂を再建した僧良慶や、仏師運慶が理想とした唯識思想による祈りの空間が、仮想的であっても、実現したのだ。

■運慶の晩年の傑作群

特別展の会場は、東京国立博物館の本館特別5室。それ程広くない空間に、7体の運慶の晩年の彫刻群が配置されている。

須弥壇を模した中央の台の前方には、本尊の弥勒菩薩坐像が安置されていた。今回の展示では光背は外してあるので、どの方向からも鑑賞出来た。顔の表情は、玉眼が挿入され半眼で瞑想的だが、肉体はたくましく引き締まり、纏った衣の襞は波打って変化に富み、それが台座部分も覆って広がりと安定感がある。運慶の表現は、厳密な仏像の表現仕様を考慮しつつも、内在する意思が肉体に作用し、自然で合理的な表現を目指しているように思う。

弥勒菩薩坐像の背後にある無著と世親菩薩立像は、モデルは過去の人間であり手本はない。どのように考えて創ったのだろうか。無著と世親は兄弟の学僧であり、兄の無著は大乗仏教の唯識思想を確立した高僧であり、弟の世親は兄の教化を受けた修行者の身だ。運慶は2人を僧形で表現し、頑丈な体格を襞の多い僧衣で包んだが、顔の表情で見事に個性を振り分けている。老僧の世親は悟りの境地にあり、穏やかな表情で、うつむき加減の姿勢で説法をしているように見える。一方、世親は好奇心に溢れ、目を見開いて遠くをみている。この効果は、玉眼による目の表情に負うところが大きい。また、手の表情はそれぞれの指の形や向きが、生身の人間のものを思わせ、手の甲を走る血管の描写も素晴らしい。写実的でありながら力強く、深い精神性を表現しており、運慶は肖像彫刻においても独自の世界を創造した。

会場中央の須弥壇を囲むように、4体の四天王立像が安置されている。これは、現在北円堂に安置されているものでなく中金堂のもので、運慶一門により造仏されたものと言われている。像高は何れも2m程度あり、体を左右に捻り、装飾が多く厳つい鎧を身につけている。この四天王像の場合は、東方を守護する持国天は鉾を、南方を守護する増長天は剣を、西方を守護する広目天も剣を、そして北方を守護する多聞天は宝塔を掲げ鉾を持つ。四天王は天邪鬼を足で踏みつける様式が普通だが、これらの像は習慣にとらわれずありのまま大地に立っている。体の動きや顔の表情はダイナミックで、写実的表現の範囲を遥かに超えており、超現実的な世界に入っている。腕にある裾の広がりや、腰から垂れた布の揺らぎは、荒れ狂う風雨の中で戦っているようにさえ見える。この雰囲気は、東大寺南大門の仁王像に通じるものがある。

■運慶芸術の一貫性と多様性

筆者が初めて運慶の作品を意識して鑑賞したのは、奈良の忍辱山円成寺にある木造大日如来坐像だった。奈良仏師だった運慶が独力で制作した20歳代の初期作で、知的な容貌、人間的な均整の取れた肉体、そして衣の質感を感じさせる表現などが写実的であり、従来の円満な定朝様とは異なる新しさがある。運慶の造仏活動は、鎌倉幕府の御家人や興福寺とともに南都焼き討ちにあった東大寺など様々な施主と造仏を進めるなかで、慶派の工房の棟梁として、多くの仏師とともに、様々な様式の作品を創造してきた。今回の特別展の主役である弥勒菩薩坐像は晩年の作品だが、理知的な顔の表情は円成寺の大日如来坐像に通ずるものがある。高い仏性を持つ菩薩や如来像に対する運慶のコンセプトは終始一貫していたのだろう。運慶晩年の多様な様式を示す菩薩像、肖像、四天王像の国宝仏が一堂に会する機会は実に貴重な体験だった。しかし、会場内は駅のプラットフォームのように人で溢れ、酔歩行列のような軌跡を残して彷徨って疲れ果て、とても祈りの空間を捉える境地までは至らなかった。修行が足りないのだろう。

■展示物画像のリンク先

・本特別展のホームページ(ここをクリック)

・興福寺のホームページ

- 弥勒如来坐像(ここをクリック)

- 無著・世親菩薩立像(ここをクリック)

- 中金堂の四天王立像(ここをクリック)