ツユクサ - 風変わりな生き様

ツユクサ(露草)は、ツユクサ科ツユクサ属の一年草。日本の在来種で、全国津々浦々の道端や畑の隅に自生する。早朝に朝露を受けて咲いた青い花が、昼には萎む一日花で、英名はそのまま Dayflower。青い花弁と黄色い雄蕊が目立つ小さな可愛い花だが、実は巧妙な仕掛けが隠されていて、極めて高い繁殖力を発揮し、脈々と命を繋いできた。また、ツユクサは青い色素を染め物の材料としたり、花の季節の全草を乾燥させたものを生薬としたり、春の柔らかい葉や花は食用にもしたり、実利的にも有用な植物だ。そればかりでなく、文化的には万葉集の時代にから、月草・鴨頭草(ツキクサ)と呼ばれ、一日花であることを儚さの象徴として詠まれたものも多い。すっかり日本人にはおなじみのツユクサではあるが、生物としてはかなり風変わりな生き様を調べてみよう。

【基本情報】

・名称:ツユクサ(露草)

・別名:オウセキソウ(鴨跖草)、ツキクサ(月草・鴨頭草)、ホタルグサ(蛍草)、ボウシバナ(帽子花)、アオバナ(青花)、ササクサ(笹草)、カマツカ(鎌柄)、カモノカシラグサ(鴨の頭)、英名:Dayflower

・学名:Commelina communis

・分類:ツユクサ科 ツユクサ属の一年草

・原産地:日本を含む東アジア

・分布:日本では全土。海外では米国東北部に帰化。

・花言葉:尊敬、なつかしい関係、恋の心変わり、敬われない恋

■生態

根元から出た茎は良く分岐し、地面を這って伸び、直立したり、斜めに立ち上がりして株を大きくする。葉は先の尖った細長い卵形で、葉脈は並行に走り、葉の基部は鞘状になって茎を抱く。これが笹の葉に似ているので、ササクサ(笹草)という別名や、茎と葉を合わせた形状が農具の鎌に見えるので、清少納言はカマツカ(鎌柄)と呼んだ。花は緑色をした貝殻のような苞葉に包まれる。この苞を帽子や鴨に見立て、ボウシバナ(帽子花)、カモノカシラグサ(鴨の頭)という別名もある。外からは見えないが、この苞葉の中に蠍形花序が2つある。しかし、花序の蕾が同じ様な花に成る訳では無い。この中には、雌蕊も雄蕊もある両性花、雌蕊がなく果実の出来ない雄性花、更には開花せずに自家受粉する閉鎖花も多い。そうすると、雄性花は単に昆虫を集めつための手段なのか。未だ驚くのは早い。ツユクサは一日花なので、運悪く昆虫が他の花の花粉を運んでこなかったとしても、午後に花が萎むときに、雌蕊と雄蕊が接触し、自家受粉することができる。完璧な繁殖能力だ。

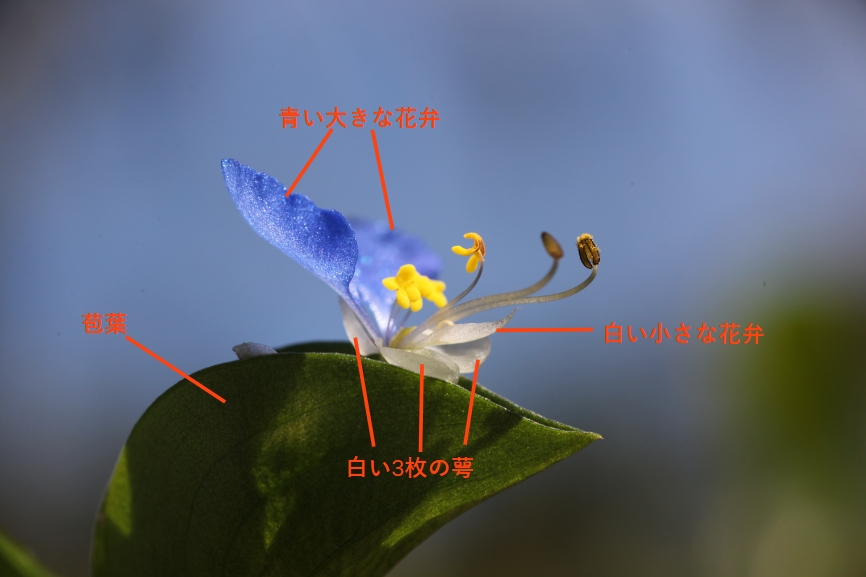

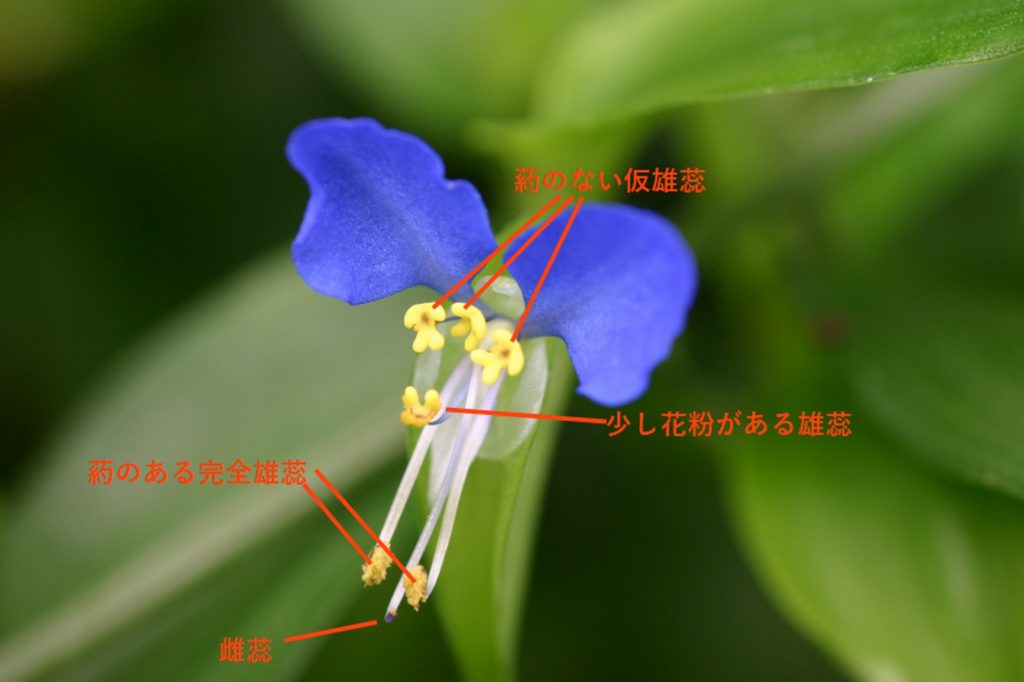

■花の構造

ツユクサの花は、茎の先にある貝殻のような苞葉に挟まれて、独特の蝶形の青い花をつける。良く見てみると、苞葉から飛び出した花には、先ず白い小さな3枚の萼(外花被片)と3枚の花弁(内花被片)がある。上側の花弁2枚は青くて大きく、下の1枚の花弁は白色くてで小さい。また、両性花の場合は、雄蕊は6本あり、短い3本は葯のない仮雄蕊、中間の長さの1本は花粉の量が少ない仮雄蕊(不完全雄蕊)、長い2本は葯のある完全雄蕊だ。雄性花の場合は、雌蕊が欠損、または極端に短いもので、思ったり高い割合で見つかるが、遠目では殆ど気がつかない。

■一日花

ツユクサは一日花で、苞葉から蕾が出ると、早朝には花弁が開き、雌蕊や完全雄蕊が伸び切り、花は全開する。昼頃には、花弁がしぼみ始め、雌蕊と雄蕊はゼンマイのように巻かれて、葯と柱頭は花の中心へと引き込まれる。このときに、葯の花粉が雌蕊の柱頭と接触し、自家受粉できる機会がある。その後、雌蕊や雄蕊、縮んだ花弁は、萼の中に格納され、一日花のプロセスは終わる。ところが、蕾が開き、開花する様子は、余程早い朝の時間に行われるためか観たことがないのは残念。

■繁殖方法と果実

ツユクサの繁殖方法で、強い子孫を残すために望ましいのは、昆虫を媒介として両性花の雌蕊に他の花の花粉を受粉させること。次善の策は、一日花の終了時に完全雄蕊の葯と花柱が接触して自家受粉すること、更には閉鎖花の状態で自家受粉する方法もある。何れの方法でも、苞葉の中に果実ができる。果実は蒴果で、2室に計4個の種子がある。

■花の色

ツユクサの2枚の大きな花弁の色は、普通は青色。これが、時に白や紫、更には色の濃いもや薄いものなどがアナログ的に存在する。世の中では、白い花をシロバナツユクサ(白花露草)、淡い青色ならウスイロツユクサ(薄色露草)と呼ぶ場合もあるが、定性的な表現であり、花色以外の物理的な形態に差異はないので、個体差なのかもしれない。花を愛でる者としては歓迎するが、品種としてのアイデンティティはどうなっているのか不思議だ。

■近縁種ケツユクサと繁殖干渉

ケツユクサは、外見上は苞葉や葉鞘に薄い毛があるので、ツユクサと区別されている。また、双方とも非常によく似た花を、同時期に同じ場所で咲かせることがある。複数の植物が昆虫や鳥など同じ送粉者を同時に利用する場合には、他種の花粉がめしべに運ばれることによる繁殖干渉(種子生産の減少)が発生し、共存が困難になる。このため、ケツユクサとツユクサが共存する領域では、自家受粉により、繁殖干渉を避けるようにし、植物の繁殖システムを多様化するものとの研究成果もある(神戸大学)。自家受粉はネガティブな印象があったが、積極的に利用する局面もあるという学説は、大変興味深い。

■近縁種オオボウシバナと染色材料

オオボウシバナ(大帽子花)は、ツユクサの栽培変種で、通称アオバナ(青花)と呼ばれることが多い。普通のツユクサより大型で、青く大きなやや縮れた花弁は、京友禅の下絵を描く染料になる青花紙(あおばながみ)の原料として用いられた。アオバナの青色色素はアントシアニン系化合物であり、水溶性で色落ちしやすいという特徴があるためである。しかし、近年は化学合成した色素(化学青花)に置き換えられ、栽培量は減少。ところが、アオバナに含まれている成分に糖質吸収を妨げるものがあるという研究結果が報告され、健康食品への応用が注目されている。

■近縁種マルバツユクサ

マルバツユクサ(丸葉露草、学名:Commelina benghalensis)は、ツユクサ科ツルクサ属の一年草。日本では関東以西、世界的にはアジア、アフリカに自生。当地所沢でマルバツユクサの群生を見つけたときには、ツユクサに似ているが、全体に小さく、花の形は微妙に異なり、葉先が丸く、葉や茎に細かい毛があり、確かに似て非なるものと思った。生態もツユクサに似ているが、地下で閉鎖花もつくるようだ。

■ツユクサと日本人

ツユクサは古来からの在来種であり、染料や生薬、食用にもなり、且つどの時代にも儚さの象徴と文学作品にも登場している。それはこの植物の持つ特性や美しさによるものであることは勿論だが、必要とされる場合には必ず存在すると言う意思とか手段のようなものが備わっているからの様に思える。繁殖手段としては、虫媒、自家受粉、閉鎖花も有りで準備万端。しかし、増えすぎて他の植物を排他的に排除することはなく、ちょうど良い具合に日本の自然の環境に溶け込んでいる。そのため、初夏から秋に及ぶツユクサの花の時期を迎えると、日本人は何の危惧もなく、花の美しさを愛でるのだ。