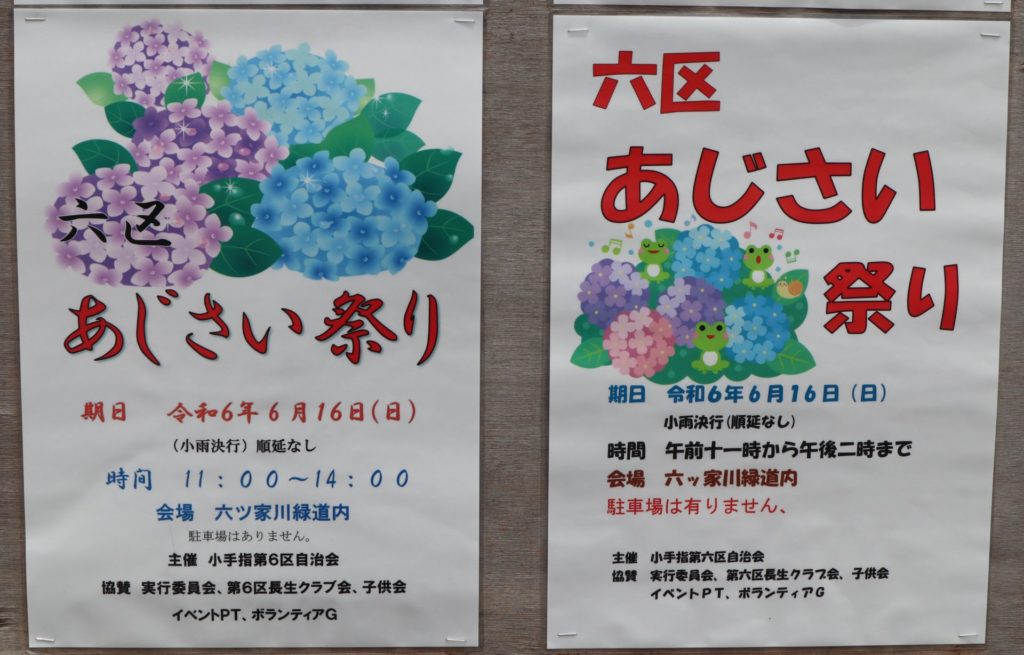

六ツ家川緑道のあじさい祭り – 溢れる自治会パワー

六ツ家川(むつけがわ)は狭山丘陵を源流とし、小手指南地区を通り、弁天池を経由して柳瀬川に合流する小さな河川なので、地図にその名が載ることはまず無い。この周辺は狭山丘陵の一部で、小谷公園からさくら通りを結ぶ経路は六ツ家川緑道と呼ばれ、台地の上に沢田倉庫があり、コンクリートで固めた法面を介して下方に住宅地が広がる。この250m程度の散策路には途切れることなくアジサイが植えられている。地元の自治会では、今年も"あじさい祭り"を開催しているので出かけてみた。会場は数カ所にテントが張られ、受付や売店、射的コーナーまであり、昭和の雰囲気満載。多くの老若男女で賑わっていた。

■アジサイとは

アジサイ(紫陽花、学名: Hydrangea macrophylla)は、アジサイ科アジサイ属の落葉低木の総称。日本に自生するガクアジサイが原種で、中央に両性花が、花序の周辺を縁取るように装飾花がある。これを園芸種として品種改良し、花序が球形ですべて装飾花となったものがホンアジサイ (これを単にアジサイと呼ぶことがあるので要注意)。アジサイ属は、挿し木で栽培できることもあり、日本のみならず、ヨーロッパやアメリカで生み出されたセイヨウアジサイ(ハイドランジア)も多い。このため、アジサイの種類は2000種以上もあるらしい。

原種にあたるガクアジサイの花は、中央に両性花が、その周辺に装飾花がある。両性花は10本の雄蕊と3~4本の雌蕊の花柱があり、小さな花弁と萼が5枚ずつある。花の後には小さな果実が出来て秋になると褐色に熟す。種子がこぼれると自然に増えるほどその繁殖力は高い。装飾花は萼が花弁のように変化したもので、昆虫を集める役割を担い、繁殖には寄与しない。一方、ホンアジサイは、花が全て雄蕊や雌蕊が退化した装飾花なので結実はしない。このためホンアジサイの繁殖は、挿し木や株分けによる。また、アジサイ属の花の色は酸性土壌では青系に、アルカリ土壌では赤系になり易いと言われている。

六ツ家川緑道のアジサイ類は多種多様なので、花の形に分類し、どの様なものがあるか見てみよう。

■ガクアジサイ系統 (両性花と装飾花があるもの)

■ホンアジサイ系統 (装飾花が目立つもの)

■両性花が目立つアジサイ

■カシワバアジサイ

初夏の六ツ家川緑道のアジサイ散策は楽しい。30年位前からもアジサイ類は植栽されていたが、ほぼ伝統的なホンアジサイだった。しかし、最近は新たな珍しい園芸品種も導入されている。緑道を進んでいくと、時間の経過とともに、次々にアジサイの風景が変わり、珍しいアジサイに遭遇するのは格別だ。そして、このイベントを企画実行した地元自治会に感謝。当方は近くの団地の小さな自治会に属しているが、高齢化し元気がない。地域活動には、年代や立場を超えた多様性が必要と感じた。