2つの多宝塔 – 狭山不動尊

境内に2つの仏塔がある寺院は珍しい。奈良の当麻寺の三重塔の東塔、西塔や、同じく薬師寺の裳階付きの三重塔の東塔、西塔がある。これらは寺院としてのアイデンティティを主張しながら維持されてきた。ここ狭山丘陵にも2つの仏塔を持つ寺院がある。それは狭山山不動寺、一般には狭山不動尊と呼ばれている。2つの仏塔は何れも多宝塔で、公式的には第一多宝塔、第二多宝塔と呼ばれている。この馴染みにくい名称は狭山不動尊の性格に由来する。狭山不動尊は西武グループが日本各地の文化財を狭山丘陵のこの地に集め、寛永寺の協力を得て、昭和50年(1975年)に天台宗別格本山として建立された。ここには、国の重要文化財3棟、埼玉県指定文化財1棟を含め、時代や様式が異なる多様な文化財が集められ、狭山丘陵の起伏の多い境内に配置されている。また、狭山不動尊は毎年恒例の埼玉西武ライオンズのシーズン開幕直前必勝祈願や、初詣でも知られている。四季を通して楽しめる自然と歴史の散策路だ。しかし、ここに集結した文化財は創建された地でそれぞれ独自の歴史を持ち、降り掛かった災難を機に、ここ狭山丘陵で新たな歴史を刻んでいる。この2つの多宝塔には一体どんな物語があるのだろうか。

■多宝塔とは

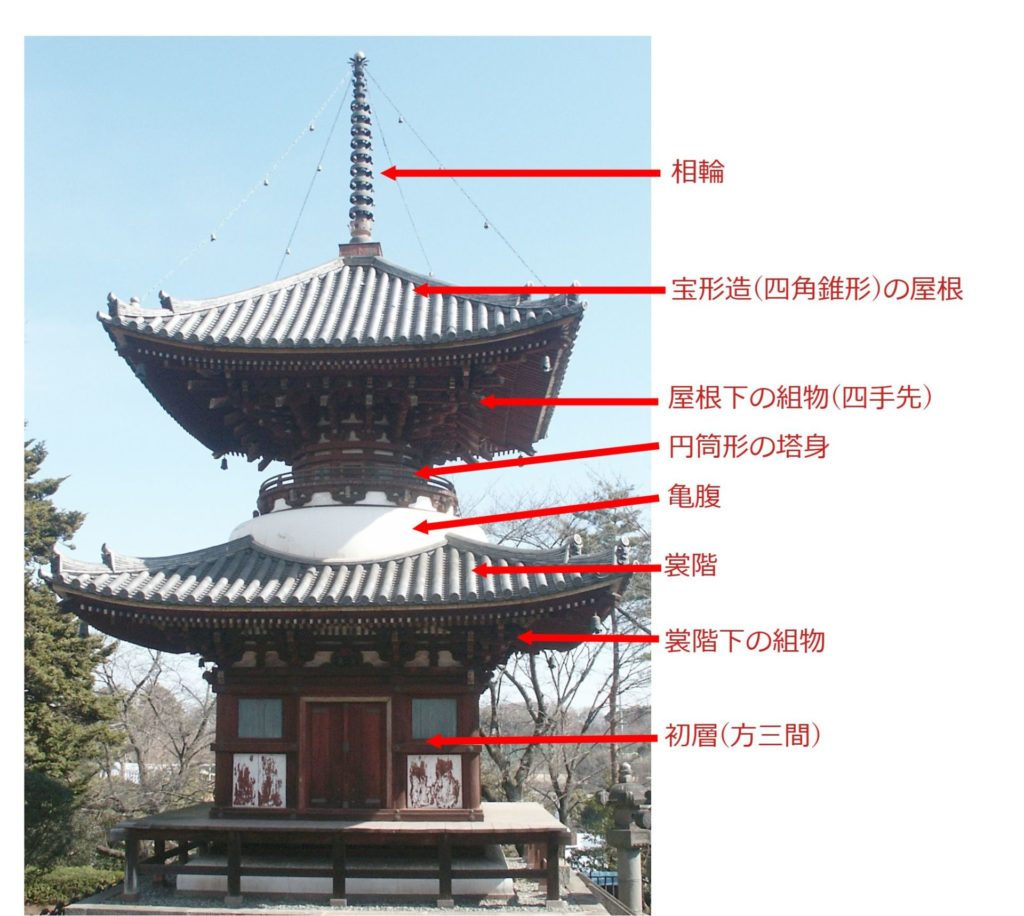

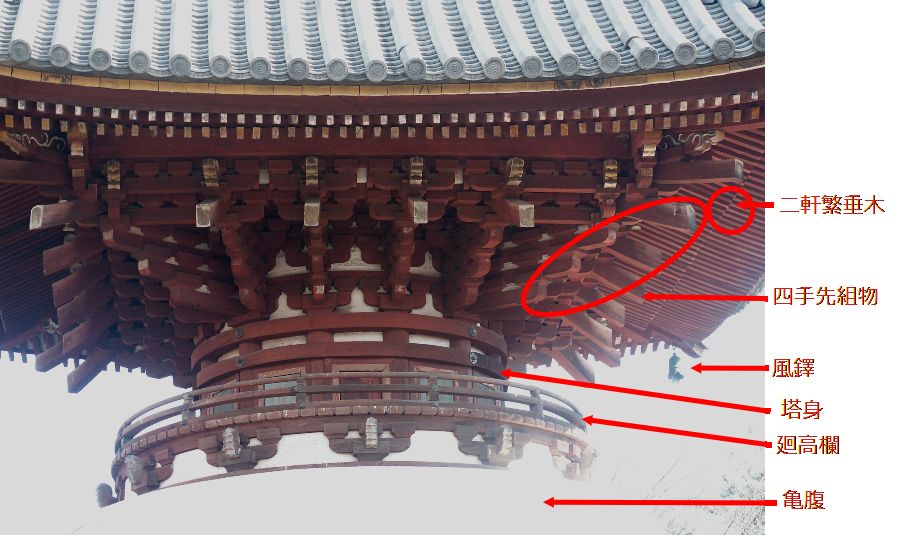

三重塔や五重塔などの一般の仏塔は元来釈迦の墓を意味したものに対し、多宝塔は大日如来を祀るために真言宗系の寺院に建立され、日本独自の建築様式と言われている。構造は独特なものだ。中心となる塔身は円形で、その上方に四角錐形の宝形造の屋根と相輪があり、下方には方形の裳階と初層がある。塔身の円形と下層の四角形の接続は物理的には簡単ではないが、耐水性に優れた漆喰などで作る亀腹で覆い、構造的な課題をクリアしている。そしてこの亀腹が視覚上のシンボルにもなって、これがあれば多宝塔と気付かせてくれる。更に、屋根下の組物が四手先であること、初層が方三間であることが、一般的な多宝塔の特徴となっている

■第一多宝塔(旧畑山神社多宝塔)

第一多宝塔は、大阪府高槻市の畑山(はたけやま)神社から昭和36年(1961年)に移築。畑山神社の起源は桃山時代の1570年代に創建された立源山永福寺に遡る。江戸時代初期に火災にあい、その後再建され、多宝塔は上層屋根の隅木に慶長12年(1607年)の墨書があることからこの時に建立されたようだ。その後、明治5年に神仏分離令により永福寺は畑山神社に改められた。そして、畑山神社の社殿修理の理由で、仏塔である多宝塔は昭和36年4月に狭山不動尊に売却され、大和工匠の手によって移築、修復された。構造形式的には、純和様で方三間多宝塔、屋根は本瓦で高さは14.1m。昭和38年4月に埼玉 県有形文化財に指定。それでは、細部を観察してみよう。

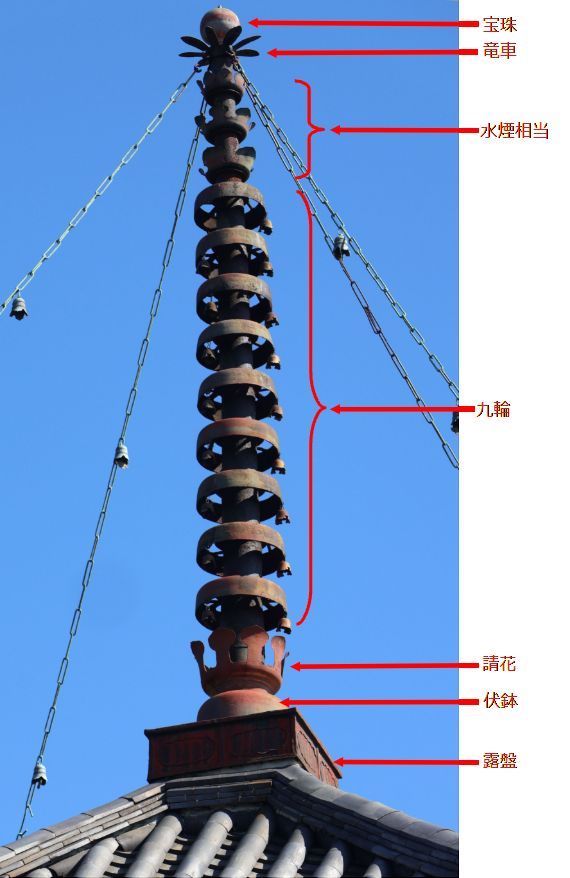

□相輪

一般的な相輪の構成は、下から露盤(方形の土台)、伏鉢(盛り土の墓形)、請花(装飾台)、九輪(宝輪、相輪とも言い五智如来と四菩薩を表す)、水煙(火炎の透し彫りでお釈迦様が火葬されたことを表す。仏教では火は禁句で水に置き換えたらしい)、竜車(高貴な者の乗り物)、宝珠(仏舎利が納められる)と続く。この多宝塔では水煙部分が3つの請花のような形に置き換えられ、通常は円柱形に近い竜車が花弁のようになっており、やや簡素で軽快な印象を与える。

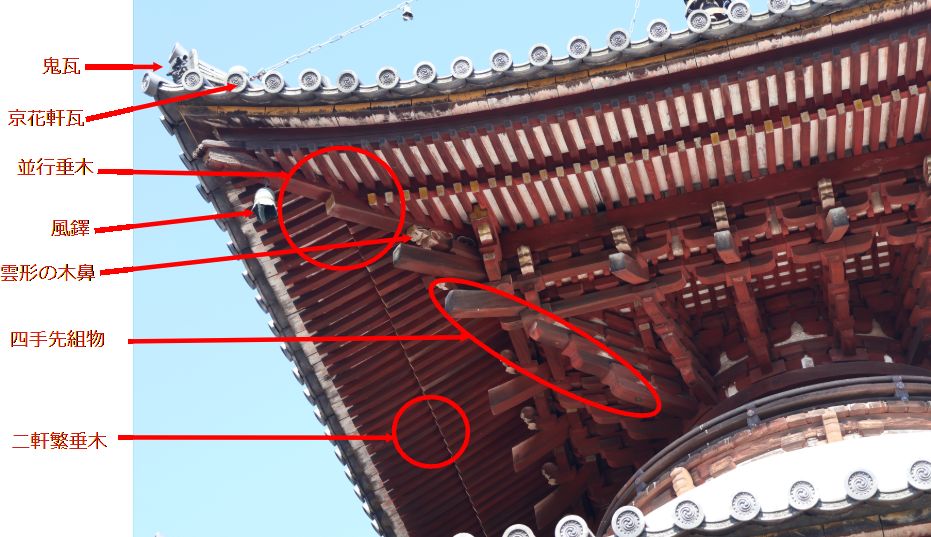

□屋根

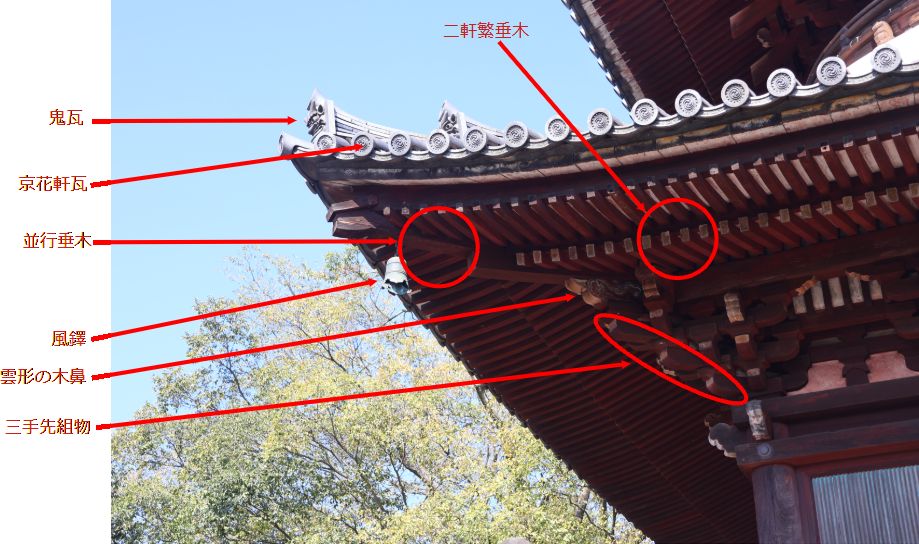

屋根は本瓦葺で軒先には京花軒瓦(きょうはなのきかわら、三つ巴紋が入った軒先瓦)、四隅には鬼瓦が載せられ、軒下には風鐸が吊り下げられている。また、屋根裏の構造は垂木が2重構造の二軒繁垂木(にけんつぎのたるき)になっている。そして、垂木の配列は四隅に到っても平行のままであり、和様の特徴を表している。組物は四手先で、これが塔身を取り巻くように多数配置され見応えがある。

□亀腹あたり

亀腹の上にある塔身は12本の柱を円形に配置して構成され、多宝塔を垂直方法に押し上げる印象を与えている。亀腹との間には廻高欄を設け、亀腹と塔身の間を滑らかに繋いでいる。この塔のように亀腹が大きく塔身が細いと、視覚上はキリッとしつつ優雅な印象を受ける。

□裳階

裳階の構造は上層の方形の屋根とほぼ同じ。相違は組物が三手先であること。

□初層

初層の裳階との接続部分には中備(なかぞなえ)と呼ばれる組物がある。これは、上からの荷重を下の横架材に伝えるためのもの。その形状により名称が異なるが、本塔の場合は2種類の中備がある。一つは唐草や渦の模様をした比較的シンプルな蓑束(みのづか)と、もう一つはデザインの凝った蟇股(かえるまた)である。この蟇股の中には彫刻があり、塔の四面の彫刻のデザインはそれぞれ異なり、装飾性の高いものになっている。また、その下の方三間の中央には板唐戸、両脇には連子窓がある。

第一多宝塔の案内板には「細部の装飾手法は桃山時代の特色を良く表しているばかりでなく、全体の形も良く整っている。」との表現があった。桃山時代の特色と言えば、城郭や書院造りの建築で豪快で華やかな印象があるが、多宝塔という伝統的な様式で独自色を出すことは難しく、構造的には純和様の範疇だ。ただし装飾という点では、中備を設けて蟇股や蓑束を設けたり、建材か交差する部分に飾り金具が打たれたり、飾りの木鼻もある。更に、初層の連子窓下板には塗装が剥がれた部分が残っているので、創建時は絢爛に彩色されて優雅な塔だったのかもしれない。

■第二多宝塔(旧椅鹿寺多宝塔)

第二多宝塔は、兵庫県加東市の椅鹿寺(はしかじ)から昭和39年(1964年)に移築。白鹿山掎鹿寺は聖徳太子に起源を持ち、かつては大きな古代寺院だったが、戦国時代の武将赤松教康が壊廃を憂いて改修し、多宝塔は永享7年(1435年)に落慶。明治の神仏分離令で塔頭末寺は廃され、更に明治13年(1880年)の火災により多くの諸堂を失う。多宝塔は解体修理の費用を捻出できず崩壊寸前となり、その後に狭山不動尊に売却された。大和の工匠の手によって修復が行われ、昭和39年8月に完成。戦国時代の最中、室町時代中期の様式を伝える。構造形式的には純和様の方三間多宝塔で、屋根は本瓦、高さは約13m。

□相輪

第一多宝塔の相輪とよく似ている。水煙部分が簡略化されているのは同じだが、竜車に相当する部分はない。

□屋根から亀腹

構造上の第一多宝塔との相違はない。純和様の屋根の平行な垂木や二軒繁垂木を始め、装飾としての四手先の組物、木鼻や瓦類も同じ。室町時代の典型的な様式なのだろう。

□裳階から初層

裳階の構造は第一多宝塔と同様で、平行垂木、二軒繁垂木、三手先の組物。但し、三手先の構造は第一多宝塔と異なり、2番めの肘木が尾垂木になっている。初層の板唐戸や連子窓は同じだが、中備は無く、擬宝珠高欄付きの縁側がある。

第二多宝塔は第一多宝塔と比べると、中備の省略と縁側追加によって初層が広く低くなり、また屋根下と亀腹の間の組物がコンパクトに見えるため、全体的に素朴でガッチリとした体格に見える。一方、第一多宝塔は中備付きの初層は高く、屋根と裳階の間ものびのびとした様子なので、視覚上は随分背が高くスラリとした形に見える。実際に、第一多宝塔は約14m、第二多宝塔は13mになっている。同じ純和様の建築様式でも、2つの多宝塔の印象は微妙に異なる。

■結論

狭山不動尊の2つの多宝塔は、少なからず明治の国家神道思想の過剰な反応によって大きな影響を受け、消滅の危機を経験した。狭山不動尊で第二の営みを享受できたのは幸いである。修理に際しては以前の部材が全て揃っているわけではなく、新しい部材で補いながら、創建当時の様式に沿って再生されたと想像する。これは文化財として価値があるのかと言う意見もあり、国や自治体の文化財指定は難しいかもしれない。しかし、この2つの多宝塔を見 れば、建築の構造や美しさを感じるばかりでなく、彼の地での創建当時の歴史的背景に思いを巡らし、そしてわずか百数十年前に日本中に蔓延した廃仏毀釈の狂気の時代が訪れたことも呼び起こす。多宝塔に限らず、狭山不動尊には、多数の仏教建築があり、良く文化財のワンダーランドと言われている。その通りで、間違いなし! 歴史好きには、近くにある西武遊園地よりは余っ程楽しめます。

最後に多宝塔のベストショットを。梅や桜の春、銀杏の黄葉がきれいな秋も良いです。