正福寺地蔵堂 - 禅宗様仏殿建築

狭山丘陵多摩湖の東に金剛山正福寺がある。鎌倉時代の執権北条氏が開基し、鎌倉時代中期に鎌倉の建長寺僧石渓心月により開山されたと伝えられている。 その中にある地蔵堂は千体地蔵堂とも呼ばれ、堂内には御本尊の地蔵菩薩像の他、江戸時代に盛んになった地蔵信仰により多数の小さな地蔵像が周辺各地の人々から奉納され、現在でもその信仰は続いている。地蔵堂は正福寺の創建(1278年か)から100年余り後の1407年に建立されたことが墨書銘から分かった。禅宗様の建築様式は室町時代中期頃まで長くトレンドだったようだ。1927年(昭和2年)の東京府の調査で、鎌倉円覚寺の舎利殿とそっくりな建築が多摩の片田舎で “発見” されたことで、地蔵堂の歴史的価値が認識され、寺院建築では東京都唯一の国宝建築に指定されている。

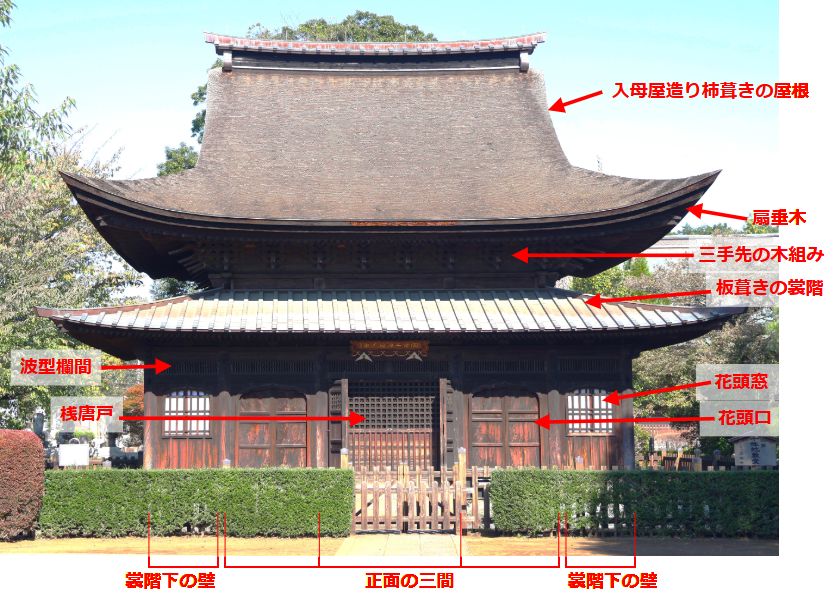

■地蔵堂の外観

地蔵堂の建築様式は宋から導入された禅宗様の方三間の裳階(もこし)付仏殿。平面は正方形で隅の柱の間が5つに区切られているが、両側の裳階下の部分は除き方三間と呼んでいる。屋根は2重構造で、上部は入母屋造りでその下に裳階がついている。比較的コンパクトな構造だが、勾配の急な入母屋部分の屋根と水平にはみ出す裳階の効果により随分と高くて大きな印象を受ける。また、建物の各部分は機能を重視しつつも禅宗様の洒落たデザインが散りばめられている。

禅宗様の特徴的なデザインとしては、基壇に接する建物の正面には中央に桟唐戸(さんからど)があり、縦横の桟の組み合わせた多数の四角形の窓から内部が窺える。更にその左右にはそれぞれ半円と長方形を組み合わせた形状の花頭窓と花頭口がある。半円形の部分が炎を模したものは火灯と称するケースもあるが、この地蔵堂の場合は形状から花頭と言うのが適切だ。これらをつなぐ様に上側に波形欄間が設けられている。

また、入母屋の屋根と裳階の間のデザインもなかなか独特だ。屋根の下の垂木の配列は和様の並行ではなく放射線状に並ぶ唐様の扇垂木(おおぎたるき)になっている。そして屋根と裳階との間には屋根を支え且つ装飾的な木組みとして3段構造の三手先(みてさき)設けられている。この変化の多い動的で複雑な屋根と、その土台となる五間の意匠に富んだ静的な壁とが融合し、建築全体が天空に向かって高く聳え立つような印象を与えている。

一方、裳階については多少疑問に思うところがある。一つは垂木の配列が周辺部でも平行な和様であり、屋根の唐様と同じでないこと。もう一つは、屋根は杮葺きであるのに裳階は銅葺きであること。寺社建築の銅葺き屋根の普及は江戸時代以降らしいので、修理の際に裳階部分をその当時の建築様式で作り替えたのかもしれない。

建築の側面の柱の構造は同じだが、壁は花頭口の他に明かり取りの目的で花頭窓2つ設け、機能的な構成にしている。

柿葺きの屋根の葺き替えは約30年毎に行われ、前回は2005年に実施。その前の外観とは杮葺き印象がやや異なる。以前の入母屋屋根は茅葺きの時代もあったとのことだが、昭和初期に創建時の杮葺きに戻したとのこと。文化財維持の大変さが偲ばれます。

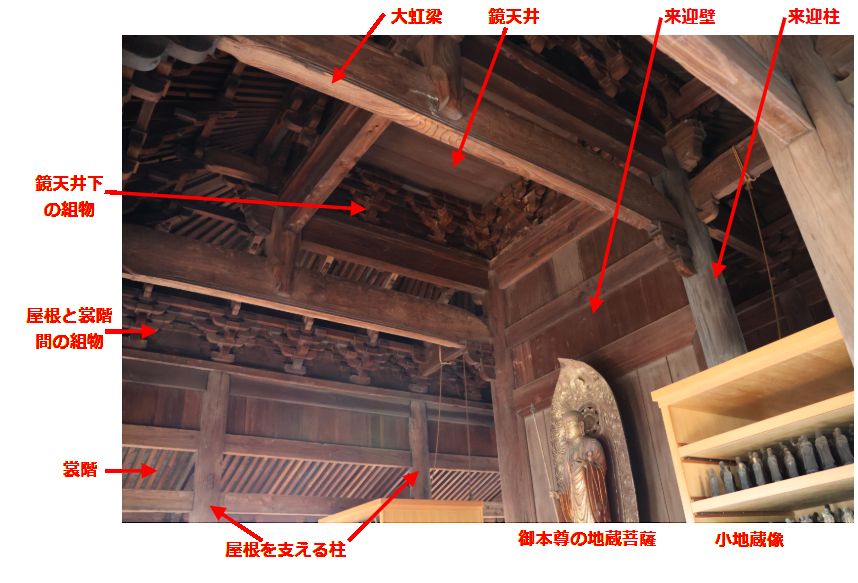

■地蔵堂の内部

地蔵堂内部は年3回の公開日に拝観できる。桟唐戸から内部に入ると、天井が高く大きな空間が広がっていた。正面には須弥壇があり御本尊の地蔵菩薩立像(江戸時代作)が安置され、その両脇に信者が納めた小さな地蔵菩薩を並べた棚がある。御本尊の上には、鏡天井がありそれを取り巻くように組物で装飾され、これらが堂の中心部を構成している。また、御本尊の背後には来迎壁があり、その両側に高い来迎柱がある。幾つかある垂直方向の堂内の柱に対し、水平方向に梁をわたして建築物の構造的な強度を確保している。方三間の空間から斜め下に裳階の垂木が伸びていて、その上にも禅宗様の組物が配置されている。地蔵堂内部は外観と同様に禅宗様式のデザインに溢れていた。

■他の禅宗様仏殿建築

正福寺地蔵堂と同様な禅宗様方三間裳階付仏殿建築は日本各地に点在する。その中の幾つかについて、比較をしてみたい。

(1)永保寺観音堂

虎渓山永保寺(こけいざんえいほうじ)は美濃の豪族土岐氏に招かれた夢窓疎石が1313年に開創した臨済宗南禅寺派の寺院。美濃焼の本場、岐阜県多治見市にある。池泉回遊式庭園の中に、建築物が点在し、風光明媚。その中にある観音堂が禅宗様仏殿建築で、現在の建物は南北朝期に建立されたらしく、禅宗様を簡略化しながら日本風デザインも取り入れられ、国宝に指定されている。正福寺地蔵堂との相違は、入り母屋の屋根と裳階はとも檜皮葺であり、基壇正面の5間の壁からは禅宗様らしい花頭窓が消えている。また、基壇上に木の回廊が巡らされ、底面の広さと奥行きの深さを感じさせる。

(2)清白寺仏殿

海涌山清白禅寺(かいゆうざんせいはくぜんじ)は通称清白寺。足利尊氏が開基し、夢窓疎石が1333年に開山し、今は臨済宗妙心寺派。仏殿は1415年に建立され、現在国宝に指定されている。山梨県山梨市のぶどう畑の中から忽然と現れ、子供達が境内で遊んでいて、のどかな雰囲気。正福寺地蔵堂と瓜 二つで、典型的な禅宗様方三間裳階付き僧堂建築。相違は基壇正面の花頭口が花頭窓になり、且つ窓は板で塞がれていること、屋根と裳階が檜皮葺であること位か。

(3)定光寺本堂

応夢山定光寺(おうむさんじょうこうじ)は愛知県瀬戸市にある臨済宗妙心寺派の寺院。 1336年に建長寺派寺院として創建されたが、江戸時代になり尾張徳川家の庇護を受けるようになった。境内の雰囲気は質素と言うより格式が高く豪華に見える。本堂は1500年に竣工し、地震による大破や、度重なる修理で様々な建築様式が混在していたが、昭和の大修理(1939年)で本来の姿を取り戻した。国指定重要文化財。正福寺地蔵堂と比べると、正面の出入り口は吹き寄せ格子桟唐戸とし、堂内が明るくなるような配慮がされている。また、花頭窓は正面ではなく側面に設けられている。

(4)東光寺仏殿

法蓋山東光寺(ほうがいさんとうこうじ)は山梨県甲府市にある。寺伝によると1121年に新羅三郎が興国院として創建。その後、武田晴信(信玄)の庇護を受け、渡来僧の蘭渓道隆が禅宗寺院として再興し、寺号も東光寺と改め、臨済宗妙心寺派に属する。仏殿の建立時期は室町時代後期で、国指定の重要文化財になっている。内部に薬師如来像や十二神将像が安置されているので、薬師堂とも呼ばれる。全体の形は禅宗様方三間裳階付き僧堂建築だが、装飾はかなり簡素化されている。軒裏は屋根と裳階とも垂木はまばらに配置。正面は中央に桟唐戸の出入り口があるが、残り四間は吹き寄せ格子の窓のみ。禅宗独特の花頭窓や波型欄間は省略されている。質実剛健な様式とも言えそう。

他にも禅宗様仏殿建築としては、下関の功山寺仏殿(1320年、国宝)、鎌倉の円覚寺舎利殿(室町中期、国宝)、山梨県南部町の最恩寺仏殿(1395年、重文)等があるが、残念ながら遠方だったり公開制約のため拝観できず。生きているうちに冥土の土産に見てみたいものだ。

■結論

初夏に開花する東村山北山公園の花菖蒲と、地元名物の武蔵野うどんを併せて楽しむのが定番の散策コースになっている。少し足を延ばしてたどり着いたのが、正福寺地蔵堂だった。小振りであるが、禅宗様式の意匠を散りばめた地蔵堂に何かオーラのようなものを感じた。日本各地の禅宗様方三間の裳階付仏殿建築を調べてみると、外観はともかく構成物のデザインが必ずしも禅宗様式を継承していないケースも有る。その意味では、正福寺地蔵堂は妥協のない禅宗様であり、歴史的価値は高いと思う。

狭山丘陵の麓に国宝正福寺地蔵堂がある。そこからドラえもんのどこでもドアの様に、日本の禅宗様建築の世界に迷い込み、歴史や美術を楽しむことができた。皆さんも如何ですか? 地蔵堂の公開日は結構な賑わいでした。