銀塩フィルムは躊躇なくデジタル化を!

今では写真はデジタルカメラやスマートフォンで撮るのが当たり前になったが、約20年前までは銀塩フィルムによる撮影が一般的だった。就職してすぐさま、当時流行りだした110カメラ(ワンテンカメラ、画面サイズは13×17mm) を入手して写真を撮り始めた。110カメラは小型で手軽だったが、印画紙にプリントすると解像度や色合いが気になりだし、翌年には念願の一眼レフ PENTAX MX を使い始めた。その際、フィルムはプリント用のネガフィルムよりは自然な発色と言われたスライド用のポジフィルムを使うことにし、CABINのスライドプロジェクタで独身寮の部屋の壁一面に映写して大迫力の映像を楽しんだ。やがて生活スタイルが変わり、スライドの映写大会は止めざるをえなかったが、年齢を重ねると当時の風景を確かめたい気持ちになり、思い切ってスライドをフィルムスキャナでデジタル化し、何時でもPCでアクセス出来るようにした。

■デジタル化の方法

現在市販されている銀塩フィルムのスキャナーはそれ程種類は多くなく、普及型は似たような仕様になっている。今回はケンコー・トキナー社の KFS-14DFを使った。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム) に対応し、1300万画素(補間機能もあり) の解像度がある。画像データはSDHCカードに取り込み、PCへの接続も可。ケーブル類、ブロアー、清掃用ブラシも付属しているオールインワンタイプで便利、且つ操作法も簡単。RGB設定機能もあるが調整範囲が狭く、これは画像編集ソフトに任せたほう効果は大。

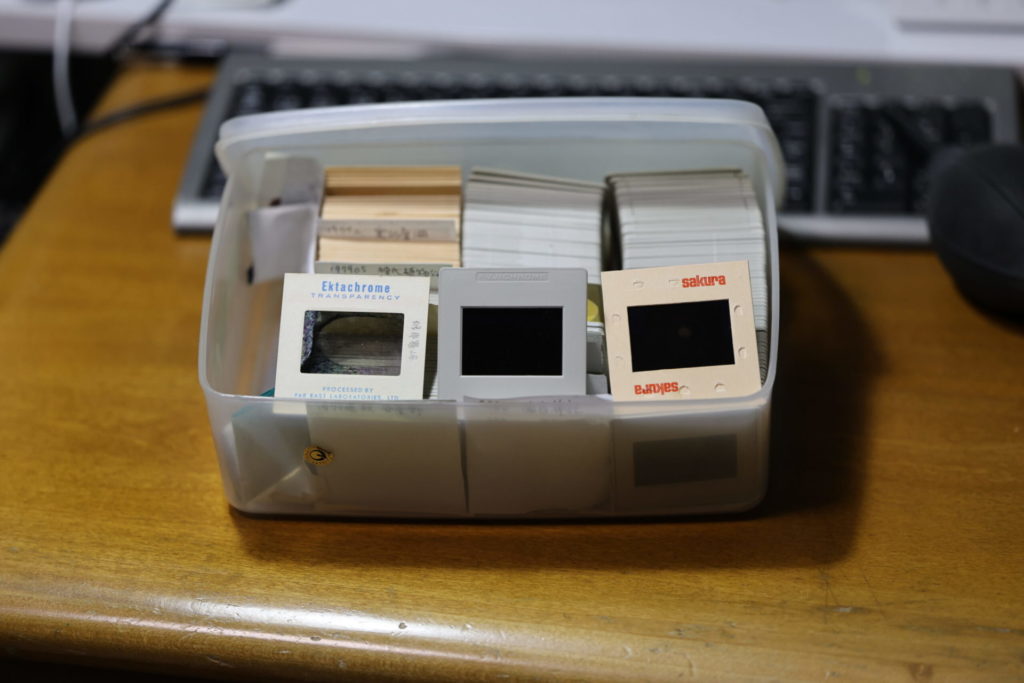

■スライドの保管状況

今回電子化したスライドは1977~1986年に撮影したもので、フィルムのブランドはFUJI、 SAKURA、 KODAK。スライドの保管については湿気によるカビの発生が心配だったので、蓋付きの密閉型のプラスチック食品保存用容器(Lustroware®)を使用。これらの容器を約40年振りに開け、スキャン作業を開始した。懐かしい風景が目の前に現れ感激すると同時に、予期せぬ現象が次々と発生して浦島太郎が竜宮城から持ち帰った玉手箱を開けた時のような衝撃を感じた。当たり前かもしれないが、写真のフィルムも長い年月により劣化するという単純な現実に改めて思い知らされた。

■トラブルの例

約4300枚スキャンしたが、残念ながら半数以上は何らかの劣化がある。最も多いのは変色であり、他にフィルム表面に白濁したものが付着したり、ベトベトした油滴のような物が付着したケースもあった。

(1)変色

変色は全体的に赤み、または青みを帯びたものが多い。スライド用のフィルムは36枚撮りを使っていた。画面全体が変色する場合は、1本のフィルムに含まれる他の画像も同じような色調になるので、これはフィルム全体の劣化、または現像処理時の影響によるものと思われる。

このようなケースは画像編集用ソフトにより、ある程度補正は可能。画像編集用ソフトを使って建物周辺の樹の緑を再現できるよう修正すると、撮影時にイメージに近づくがやはり鮮明さは戻らない。

また変色が画像全体でなく、部分的に発生するケースもある。その例を2つ挙げる。形状も様々だし、指紋の跡でもなさそうなので、フィルムが局所的に化学変化したのものようだ。この症状は修正は難しそう。

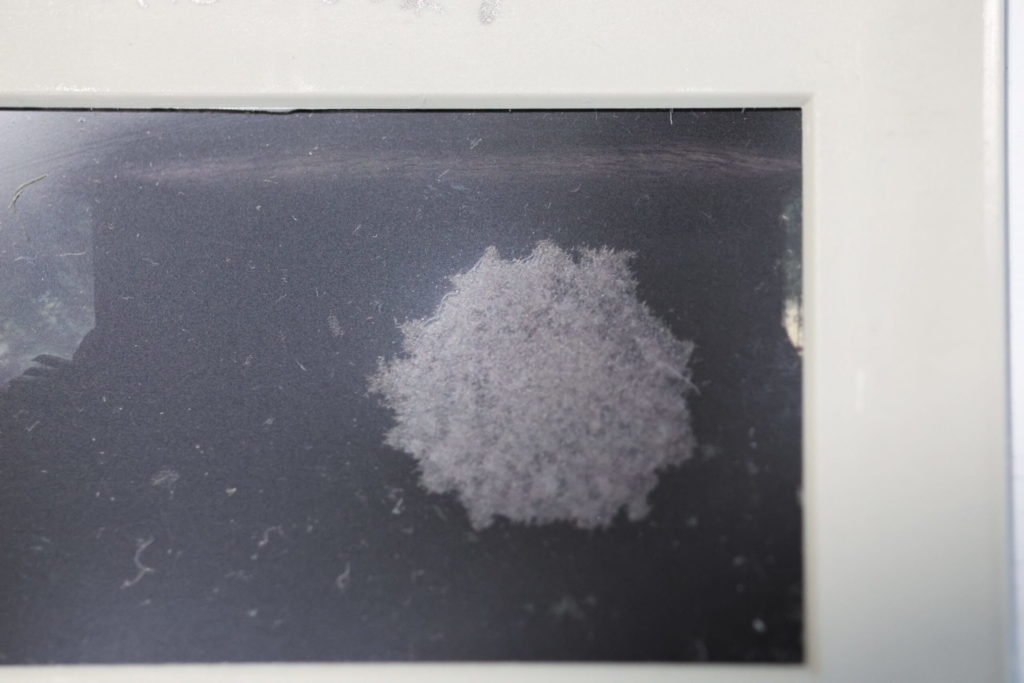

(2)フィルム表面の白濁

この現象は、スライドひとコマが全体的に白くなるものと、スライドの一部分が白くなる場合がある。最初はカビかと思ったが、同じ保管箱の中でも散発的に発生しており、湿気や温度などの保管環境によるものとは考えにくい。フィルム起因の化学変化かもしれない。画像は本来の色彩は失われ、変色 していた。

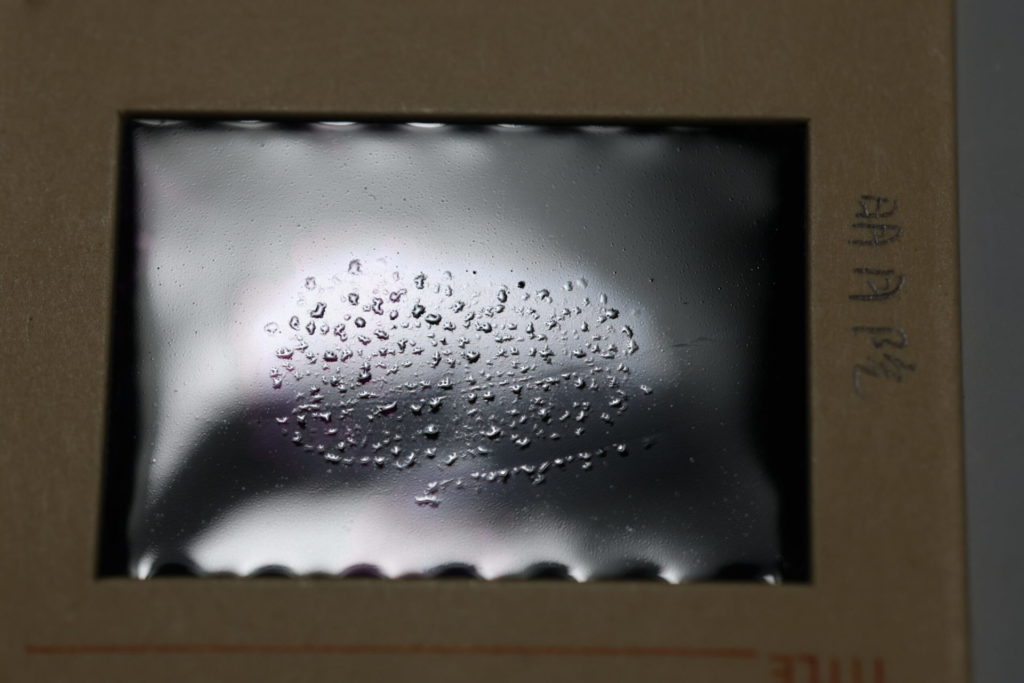

(3)油滴のような付着物

これを最初に見つけたときは、フィルム表面に薄く膜が張ったように見えた。マクロレンズで接写してみると、小さな油滴のようなものが隙間なくフィルム表面に付着しているようだ。このベトベトした油滴のようなものはテッシュで拭くと簡単に除去でき、その拭き跡はやや光沢を帯び、水よりは油のような印象を受けた。別のスライドでは、この油滴のような付着物は局所的に発生し、しかも付着物の大きさが肉眼でも分かるくらいになり、フィルムが平面ではなく歪んでいるものもあった。この原因は良く分からないが、保管容器を開けると、酢のような匂いがすることがあるので何らかの化学的変化が生じたものと思う。

■劣化の原因

スライドフィルムを点検した結果は惨憺たるものだった。特別に劣悪な環境下で保管した覚えはないのでこのような現象は世の中のあちこちで発生しているのではないかと思い、インターネットで検索をしてみた。その結果、ビネガー・シンドロームと呼ばれる現象が原因であることが分かった。これはフィルムのベースとなるセルローストリアセテートが長期間の保存で化学変化で酢酸に変化し、これが原因で画像を定着している乳化剤やフィルムの歪み、溶融等を引き起こしてしまうらしい。確かに保管容器を開ける際に酢の匂いがしていた。 ビネガー・シンドロームの対策として、フィルムメーカーがフィルムの素材をポリエチレンテレフタレートに変えたのが1990年頃とのことだ。この時期にはデジタルカメラの技術革新と普及が徐々に始まっていた。写真に限らず新しい技術は利用者に恩恵を与えてくれるが、未知の領域も存在するため覚悟して利用することも忘れないようにしたいものだ。

なお、ビネガー・シンドロームの科学的検証については、次の資料が大変参考になった。

「マイクロ資料の劣化-原因と対処」(安江明夫 国立国会図書館顧問 1993年12月)

https://www.ioc.utokyo.ac.jp/~library/kouenkai/report/3_yasue.pdf

■結論

残念ながら、ビネガー・シンドロームの影響を被ったフィルムの再生は困難なので、一刻も早くフィルム画像のデジタル化を進めるべき…というのが今回のトラブルで経験した教訓だ。しかし、デジタル化すれば、画質の劣化は防げるが、また別の不良発生要因がある。それはJPEGファイルの破損だ。これについては調査中。現在考えられる最上の方法は、デジタル化した画像を複数の記憶装置で保存するくらいか。考慮すべきことは未だまだありそう。